Toute cartographie présente ses propres blancs, ses lacunes ou ses oublis, volontaires ou inconscients. Les historiens de la cartographie ont souligné les enjeux politiques de ces silences cartographiques, en particulier durant les périodes de conquête coloniale. L’hypothèse au cœur cet ouvrage est que les blancs des cartes, loin d’être obsolètes, ont aujourd’hui encore, un potentiel heuristique pour analyser les enjeux politiques de l’information géographique numérique. Alors que l’État n’a plus le monopole pour blanchir ou noircir la carte, comment les vides cartographiques sont-ils mobilisés par les différentes parties prenantes ? Quels enjeux de (dé-)régulation informationnelle sont mis en évidence dès lors qu’on s’intéresse aux logiques d’omission aujourd’hui à l’œuvre ? Face à l'illusion d'un « déluge de données », comment explorer les boites noires algorithmiques qui masquent l'inégale géonumérisation du Monde ? Pour tenter de répondre à ces questions, l’Amazonie, plus particulièrement la Guyane, se révèle être un terrain privilégié. Historiquement et symboliquement marquée par les blancs des cartes, cette marge territoriale peut, à bien des égards, être aussi considérée comme une marge cartographique. Les enquêtes menées au sein de trois dispositifs métrologiques autour de la détection de l'orpaillage illégal, de la mesure de la biodiversité et de la cartographie des habitats informels permettent d’explorer des systèmes issus des sphères institutionnelle, scientifique, citoyenne et autochtone. En défendant l’importance de l’empirie pour rester au plus proche des acteurs (producteurs et utilisateurs), des systèmes (codes et données) et des méthodes (in situ et à distance) et en développant une approche à la fois multi-située et interdisciplinaire associant géographie, sciences de l'information géographique et études des sciences et techniques (STS), cette recherche, abondamment illustrée, s’inscrit dans le champ émergent des critical data studies. En s’appuyant sur ces études de cas, elle débouche sur une réflexion transversale sur les deux principales modalités de résistance au comblement des blancs des cartes observées des rives du Maroni aux confins de l'Oyapock : la contre-cartographie et la fugue cartographique. Ce faisant, ce livre permet d'envisager, d'une part, une géographie des ignorances géonumériques qui révèle des savoirs oubliés, masqués ou détruits et, d’autre part, une géographie des résistances géonumériques qui rende visible des alternatives aux représentations spatiales dominantes. Considérées ensemble, ces deux logiques d'indiscipline carto-graphique permettent d’appréhender les blancs des cartes contemporaines comme une opportunité de diversifier nos manières de voir le Monde.

.

Matthieu Noucher est géographe, chercheur au CNRS au sein du laboratoire PASSAGES à Bordeaux, et directeur-adjoint du réseau français de recherche en sciences de l’information géographique (GdR MAGIS). Il a publié Les petites cartes du Web en 2017 aux Éditions de la rue d’Ulm et co-dirigé l’Atlas Critique de la Guyane sorti en 2020 aux Éditions CNRS. Blancs des cartes & boîtes noires algorithmiques est une version remaniée et enrichie du volume inédit du dossier d'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) qu'il a soutenu le 7 décembre 2022, à l'Université Bordeaux Montaigne.

La conception de la maquette et la mise en page ont été assurées par Grégoire Gitton.

Toute cartographie présente ses propres blancs, ses lacunes ou ses oublis, volontaires ou inconscients. Les historiens de la cartographie ont souligné les enjeux politiques de ces silences cartographiques, en particulier durant les périodes de conquête coloniale. Je fais alors l’hypothèse que les blancs des cartes, loin d’être obsolètes, ont aujourd’hui encore, un potentiel heuristique pour analyser les enjeux politiques de l’information géographique numérique. Alors que l’État n’a plus le monopole pour blanchir ou noircir la carte, comment les vides cartographiques sont-ils mobilisés par les différentes parties prenantes ? Quels enjeux de (dé-)régulation informationnelle sont mis en évidence dès lors qu’on s’intéresse aux logiques d’omission aujourd’hui à l’œuvre ? Face à l'illusion d'un déluge de données, comment explorer les boîtes noires algorithmiques qui masquent l'inégale géonumérisation du Monde ? Pour tenter de répondre à ces questions, l’Amazonie, plus particulièrement la Guyane, se révèle être un terrain privilégié.

Le blanc des cartes : entre volonté de connaissances, soif d’aventure et désir de conquête

Les terrae incognitae ont longtemps embarrassé les cartographes désireux de combler le blanc des cartes. Dans les régions lointaines où les relevés de terrain n’étaient pas toujours disponibles, ils ont souvent fait figurer une information imaginaire. Des guerriers, des monstres marins et bien d’autres créatures fabuleuses ont ainsi pu être utilisés pour remplir les vides. À partir du XVIIe siècle, on voit ainsi cohabiter deux cartographies dans les régions conquises par les Européens : sur le littoral, des méthodes scientifiques offrant une description détaillée des paysages permettent d’élaborer une cartographie utile pour la navigation avec une bathymétrie précise et pour le commerce avec l’indication des ressources naturelles et des peuples riverains. Au contraire, la cartographie reste déficiente à l’intérieur des îles ou des continents, où l’absence d’information est compensée par des représentations imaginaires. Ce fut le cas en Amazonie avec le légendaire lac Parimé autour duquel évoluaient des lions, des humanoïdes sans tête et des amazones. Il s’agissait de remplir la carte tout en construisant un mythe partagé. Ce contraste entre le littoral et l’intérieur est accentué par les difficultés de localisation : tandis que les estuaires et les îles offrent des repères naturels qui permettent une localisation relative, l’explorateur qui s’aventure à l’intérieur des terres estime les distances parcourues en jours de marche ou de navigation et se trouve rapidement dans l’impossibilité de se situer à la fin du XVIIIe siècle, les cartographes ont cependant commencé à refuser le recours commode aux allégories et aux approximations, et préféré laisser en blanc les territoires lointains dont ils ne connaissaient parfois ni les noms ni les contours. La suppression des fantaisies de leurs auteurs n’a pas pour autant évacué l’imaginaire des cartes. Au contraire, les blancs sont immédiatement investis par l’imagination et les fantasmes de chacun.

Par ses vides, la carte suscite un désir de découverte. Le blanchiment des cartes participe donc à l’engouement pour les expéditions scientifiques et les explorations géographiques, mais il anime aussi un appétit de conquête des territoires. Les débuts de la cartographie moderne, entendue comme la cartographie topographique à grande échelle, correspondent à de nouvelles pratiques administratives dans lesquelles la carte devient un instrument de gouvernement de plus en plus important. La cartographie moderne s’est ainsi construite dans une relation étroite avec les pouvoirs étatiques au début du XIXe. La gestion du blanc des cartes est alors confiée à l’administration et aux militaires. En témoigne la création en Grande-Bretagne et en France, d’instituts nationaux de cartographie, respectivement l’Ordnance Survey (1791) et le Service géographique des Armées (1887)1, qui deviendront des modèles pour de nombreux autres pays. La cartographie coloniale illustre bien ce lien entre l’affirmation des États modernes et la représentation de l’espace, entre domination territoriale et administration du blanc des cartes. Les acteurs de la colonisation ont, en effet, participé très largement au blanchiment des cartes en effaçant certains repères pour créer de toute pièce un espace vide qui devenait un espace à conquérir. Ainsi, le Nouveau Monde est considéré comme nouveau, avant tout parce que tout ce que constituait l’antérieur a été soigneusement effacé. La carte coloniale donne donc forme à l’espace en le marquant des éléments (routes, voies navigables, etc.) qui permettront de l’apprivoiser. Dans le même temps, elle rejette dans le néant d’un espace blanc les pratiques et mémoires autochtones. Blanchir les cartes c’est faire l’impasse sur ce qu’on ne peut ou ne veut pas voir… et alimenter l’idée de terra nullius à conquérir.

Outre ce qui remplit la carte, ce qui n’y figure pas est également porteur de sens, le silence des cartes doit donc être analysé comme le suggère Brian John Harley2. S’apparentant à une volonté de connaissance, une soif d’aventure ou à un appétit de conquête, le blanc des cartes peut être considéré comme un code graphique complexe, bien plus qu’un simple vide. Du blanc au silence des cartes, le glissement sémantique n’est pas neutre : la généalogie des blancs — le pluriel est important, il traduit la diversité des formes de vide — permet de distinguer ce qu’on ne sait pas, ce qu’on ne sait pas représenter, ce qu’on ne veut pas savoir ou encore ce qu’on ne veut pas dire qu’on sait. L’hypothèse au centre de ce travail est alors qu’une lecture fine de ces nuances permet de révéler les enjeux de savoir et de pouvoir sous-jacents à la fabrique et aux usages de l’information géographique numérique.

Les blancs des cartes à l’ère de la post-souveraineté cartographique : un impensé ?

Le développement de la géomatique, la disponibilité croissante des données géographiques (en particulier de l’imagerie satellite), l’implication grandissante des multinationales du numérique (de Microsoft à Apple) puis l’essor fulgurant de la cartographie sur Internet conjugué à l’émergence de pratiques collaboratives ont considérablement transformé les liens entre souveraineté des États et production cartographique. Les mutations technologiques et les changements d’usages conduisent à une profusion de données géographiques qui complète, contourne voire concurrence l’autorité de l’État en matière de cartographie. À l’origine de ces milliers de cartes, des professionnels – géographes, cartographes… mais aussi de nouveaux « faiseurs de cartes3 » : militants, journalistes, acteurs politiques, hackers, etc. Désormais, sur le géoweb — défini, a minima, comme l’agrégat des technologies spatiales et des informations géoréférencées organisées et transmises par Internet et accessibles par les médias spatiaux — les cartes sont partout4. Alors que cet ouvrage est initié en pleine année blanche, en pleine pandémie, la prolifération des cartes sur la diffusion de la Covid-19 fournit un bon exemple de la « boulimie cartographique5 » contemporaine qui quadrille l’espace avec une volonté de maîtriser, contrôler, mesurer tous les territoires entièrement, sans blanc. De l’état des lieux sanitaires aux zonages de confinement, des indices sur la pression en milieu hospitalier aux zones tampons sur le kilomètre puis la centaine de kilomètres autorisée pour se déplacer, des animations sur la diffusion du virus depuis les foyers de propagation aux indicateurs sur la vulnérabilité des communautés autochtones isolées, des modélisations sur les effets de la distanciation sociale aux plans des corridors sanitaires ou corona-pistes déployés par des métropoles devenues adeptes de l’urbanisme tactique, les cartes sont omniprésentes6. Loin d’être anecdotique, cette profusion témoigne de la propension des sociétés actuelles à privilégier les visuels (cartes et chiffres en premier lieu) comme principaux descripteurs du Monde7. Ils sont aussi l’une des expressions de la façon dont la mesure et sa spatialisation agissent comme des vecteurs de gouvernementalité, c’est-à-dire comme des modes de rationalisation et de régulation des relations entre populations, ressources et État. Ces instruments de pouvoir sont, aujourd’hui, à la fois incontournables et aussi très largement contestés. En effet, malgré les discours volontaristes de l’État pour réhabiliter une forme d’autorité cartographique, à l’image du récent rapport parlementaire sur les données géographiques souveraines8, l’évolution du paysage de l’information géographique conduit depuis une dizaine d’années à l’émergence d’une forme de post-souveraineté cartographique. Pris en tenaille entre des multinationales comme Google et des communautés issues du libre comme OpenStreetMap, l’autorité des données géographiques institutionnelles est progressivement remise en cause. Des dérégulations cartographiques multiples sont à l’œuvre depuis plusieurs années. La souveraineté des États qui s’exerçait notamment dans la maîtrise des données que leurs instituts nationaux de cartographie divulguaient sur leurs territoires est bousculée par des plateformes numériques aux dimensions planétaires dont les contenus reposent sur des réseaux locaux très réactifs. Ce développement de données géographiques, tous azimuts, peut apparaître à la fois comme le symptôme et comme l’agent de la crise des États-nations confrontés à la mondialisation9.

Dès lors, comment appréhender les blancs des cartes aujourd’hui ? Par leurs natures et leurs objets, par leurs cultures et leurs sujets ? Les définir est un périple sans fin, les repérer donne à voir leurs expressions émergées et laisse entrevoir ou imaginer leurs parts immergées. Loin d’être obsolète, je fais l’hypoth.se du potentiel heuristique, aujourd’hui encore, des blancs des cartes comme fil directeur pour étudier les enjeux sociopolitiques de l’information géographique numérique à l’ère de la post-souveraineté cartographique. Mais, pour commencer, existe-t-il toujours des zones blanches ? Écartons d’emblée l’hypothèse inverse : l’illusion du déferlement de données qui effacerait tous les blancs de la carte ne résiste pas à l’analyse. La fracture numérique ne fait que renforcer les déséquilibres de couverture cartographique entre les zones connectées et cartographiées et leurs marges territoriales déconnectées et délaissées. Au-delà de cette dichotomie simpliste, il existe toute une série de médiations sociotechniques opérées par des plateformes institutionnelles, commerciales ou communautaires.

Ces infrastructures agissent comme des intermédiaires incontournables pour venir blanchir ou noircir les cartes. Aussi, aujourd’hui encore (et peut-être davantage qu’hier), le blanc des cartes ne doit pas être pensé ni comme une évidence ni comme une propriété intrinsèque : il est le résultat de choix de collecte et de traitement, mais aussi de mise en circulation ou de rétention de données à travers des infrastructures qui sélectionnent, filtrent et redistribuent les flux informationnels du géoweb. Ces choix participent à l’inégale géonumérisation du Monde. J’utilise ce terme pour souligner, dans le prolongement des écrits de Thierry Joliveau10, l’importance de porter un regard, non sur un domaine particulier (la cartographie, la statistique, la topographie, etc.) ou un métier spécifique (les photo-interprètes, les arpenteurs-géomètres, les géomaticiens, etc.), mais sur des processus diffus et multiples qui se sont accélérés depuis une trentaine d’années autour de la transcription sous forme de données numériques de la plupart des objets, êtres, phénomènes, dispositifs, activités, images, œuvres de fiction, etc. localisables sur la surface terrestre. Alors que nombre de laboratoires11 et d’institutions12 changent de noms pour tenter de capter l’élargissement permanent de la géomatique, ma proposition vise à déplacer le débat : ne pas se perdre dans des définitions restrictives de ce qui relèverait ou non des données géographiques, géolocalisées ou encore géospatiales, mais adopter une posture inclusive pour s’intéresser avant tout aux processus qui, par le codage informatique, participent à la commensurabilité du Monde. Parler alors de géonumérisation plutôt que de quantification ou de dataification c’est se situer au croisement de ces processus et porter attention à la dimension spatiale, qui fait la spécificité des dispositifs étudiés. Cette géonumérisation du Monde est opérée par des systèmes opaques qui s’apparentent, de plus en plus, à de véritables boîtes noires algorithmiques.

Les boîtes noires algorithmiques : produire des invisibles… de façon invisible

Quand Henri Desbois écrit que « là où la carte traditionnelle trie l’information, Google Earth l’accumule13 », il sous-entend un changement de registre de fabrique cartographique qui conduirait le géoweb — dont Google Earth est l’application emblématique — à s’appuyer sur une logique cumulative basée sur la seule agrégation des données. Je ne partage pas ce postulat, car je considère que les infrastructures cartographiques du géoweb sont aujourd’hui encore des opérateurs de tri, de filtre, de traitement, de lissage, de combinaison, de fusion, d’appariement, d’intersection, d’extraction, d’union, de conversion, de re-projection… et in fine seulement de représentations (carto-)graphiques des données géographiques. Soit autant d’opérations qui relèvent de choix techniques et politiques dont les intentionnalités comme la performativité méritent d’être analysées. Noyé Sous un déluge de contenu numérique qui viendrait inonder des lacs voire des marécages de données14, le spectacle cartographique qui nous est donné à voir tous les jours n’a rien d’une évidence. Il mérite qu’on en analyse les coulisses et secrets de fabrication. Les métaphores naturalisantes du déluge, du lac ou encore du marécage ravivent d’ailleurs, une fois encore, les croyances positivistes autour des données dont Bruno Latour a pourtant clairement explicité dès 1987 qu’elles n’étaient pas données, mais fabriquées et que, par la même, on devrait plutôt les appeler des obtenues. Rien d’inédit, donc, à souligner aujourd’hui l’impérieuse nécessité d’une dénaturalisation des données, fussent-elles géographiques. Au-delà de ce consensus académique, des enjeux scientifiques demeurent pour mieux comprendre, face à des infrastructures cartographiques souvent opaques, par quel processus d’effacement les blancs des cartes persistent et quels sont les effets de ces mises en invisibilité cartographique. Autrement dit, l’ordre cartographique est aujourd’hui produit de façon invisible par des invisibles (les commanditaires de ces boîtes noires et les néocartographes qui les alimentent) en même temps qu’il produit de l’invisible et des invisibles (les blancs des cartes qui persistent ou apparaissent subrepticement). En mobilisant un appareil théorique et méthodologique à l’interface de plusieurs traditions disciplinaires, il s’agit ici de privilégier différentes ressources et perspectives critiques pour tenter de déplier les informations géographiques numériques afin de rendre compte de ce qu’elles sont et de ce qu’elles font. Ce faisant, l’objectif est de partir de plusieurs études de cas pour opérer une forme de géographie des restes et des oublis cartographiques, qu’ils soient assumés ou dissimulés. Les mailles territoriales délaissées, les postes de légende laissés vides ou intitulés sobrement « non renseigné », les fantômes graphiques et autres silences cartographiques sont le produit de système d’information qui, en basculant progressivement sur le web, n’en sont pas pour autant devenus plus transparents.

Ces systèmes tendent d’ailleurs, aussi, à masquer leurs vides en privilégiant des géovisualisations qui favorisent les représentations lissées par des jeux d’interpolation ou d’extrapolation opaques. Ces derniers noient les données de base dans des cartes de chaleur (heatmap) devenues omniprésentes sur le géoweb15. Alors que la transparence est érigée en valeur absolue de la démocratie et que l’open data est censé représenter une forme de renouvellement du pacte entre État et citoyens autour de l’échange d’informations16, les boîtes noires algorithmiques alimentées par — et produisant — des données géographiques semblent se multiplier.

Si le terme de boîte noire peut véhiculer une image plutôt positive, permettant en cas d’accident d’avion d’en savoir un peu plus sur ses causes, l’expression désigne aussi un dispositif opaque et fermé, inaccessible au regard. Cette notion est aujourd’hui remise au centre de l’arène scientifique, en particulier au sein des études algorithmiques. En suivant Angele Christin17, j’adopte ici une définition englobante qui considère que les algorithmes sont le cœur de systèmes sociotechniques permettant à des données intégrées en amont (inputs) d’être transformées en métrique en aval (output) selon différentes modifications automatisées. Dans cette perspective volontairement très inclusive, étudier les algorithmes c’est étudier l’ensemble des chaînons sociotechniques du système et non uniquement le code informatique à l’origine des transformations observées. En se focalisant sur les blancs des cartes, mon objectif est d’interroger les rationalités politiques à l’œuvre dans les boîtes noires algorithmiques du géoweb, jusque dans la logique de leurs omissions.

Dépasser la cartographie critique pour déconstruire les boîtes noires algorithmiques

Comment aborder les blancs des cartes alors que la figure du cartographe est devenue une hydre insaisissable ? Comment les repérer au milieu de cette masse de données hétérogènes et face à des infrastructures locales ou planétaires aux contours indéfinis ? Finalement, comment étudier les algorithmes face au constat de leur effet boîte noire ? Les inquiétudes autour de l’opacité des algorithmes sont largement partagées dans la communauté scientifique18. Elles conduisent au développement d’études algorithmiques aux approches très variées, en témoigne le dynamisme de la revue Big Data & Society dont le contenu pluridisciplinaire (informatique, sciences de l’information et de la communication, droit, sociologie, géographie, etc.) est foisonnant. Chacune des disciplines qui se mobilisent sur le sujet tend à prolonger et renouveler ses ancrages théoriques et méthodologiques au contact des dispositifs sociotechniques étudiés. En géographie, la cartographie critique décrypte, depuis plusieurs décennies, d’un point de vue culturel et politique, la construction des cartes et leurs effets sociospatiaux. Si la carte a souvent été perçue comme « l’outil essentiel du géographe19 », de nombreux travaux de chercheurs en géographie — et plus généralement en sciences sociales — ont contesté la vision scientifique supposément neutre selon laquelle la cartographie ne serait le fruit que d’une progression constante et cumulative pour valoriser une représentation idéalisée de la réalité. Je reviendrai ultérieurement sur les ancrages théoriques de ces courants de pensée et notamment sur la façon dont la figure tutélaire de la cartographie critique, Brian J. Harley, abordait les blancs des cartes. Mon approche s’inscrit en effet résolument dans les fondements de ce courant théorique et de ses prolongements autour des systèmes d’information géographique (SIG) critiques20. Cependant, je cherche aussi à dépasser cet ancrage : m’intéresser à des boîtes noires algorithmiques dans un contexte de post-souveraineté cartographique me conduit à proposer un cadre d’analyse pluridisciplinaire. En effet, on peut considérer que les changements opérés par la transition numérique n’ont pas été encore suffisamment intégrés par la cartographie et les SIG critiques, aujourd’hui en partie dépassés par les innovations sociales et techniques qui touchent les représentations des territoires. Leur longue focalisation sur l’objet carte rend difficile la compréhension d’évolutions complexes, alors même que le numérique fait exploser cet objet ancien en une série de artefacts informationnels21. L’expansion de leurs usages bien au-delà de la sphère des cartographes et autres géomaticiens ne s’est accompagnée que d’un renouveau trop partiel de la cartographie critique. Aussi, pour tenter de mieux rendre compte des enjeux politiques de l’information géographique numérique, je défends l’idée qu’il est nécessaire d’opérer des alliances disciplinaires permettant de rendre compte plus finement de la multiplicité des (néo-)cartographes agissants aujourd’hui, de leurs pratiques et de leurs engagements. Des façons plus pragmatiques de rendre compte des usages et non-usages de ces représentations sont alors à inventer, si l’on veut prendre au sérieux l’évolution des formes contemporaines des représentations du territoire à l’ère numérique, et de leurs dimensions politiques spécifiques. Ces évolutions se traduisent par une complexification et une opacification du processus cartographique : les boîtes noires algorithmiques sont révélatrices des changements contemporains des modalités de mise en ordre du Monde. Je soutiens alors que la complexification des registres de production et d’utilisation de l’information géographique à l’ère numérique nécessite d’engager un prolongement voire un renouvellement de la cartographie critique pour s’ancrer bien davantage sur une analyse pluridisciplinaire et incarnée de la fine mécanique de leur fabrique et de leurs usages. Envisager une contextualisation renforcée de la fabrique cartographique doit alors permettre de tisser les liens multiples entre les auteurs de la carte, leurs sources, les différentes étapes de ramification des données, la carte elle-même et le territoire auquel elle réfère. Ce prolongement des travaux d’Harley implique de prendre en considération la temporalité interne de la réalisation de l’objet cartographique22. Cela suppose de distinguer et d’analyser précisément les multiples « braconnages23 » des données mobilisées dans l’élaboration et les usages du géoweb. Alors que Michel de Certeau voyait dans le braconnage des objets techniques une forme de résistance à la norme, on peut s’interroger aujourd’hui sur les marges de manœuvre voire de détournement que les plateformes numériques autorisent.

Vers des alliances disciplinaires : les critical data studies.

Refusant de sacrifier, d’une part, à un nouveau récit des origines de la cartographie critique et d’autre part, à un enfermement mono-disciplinaire au sein des sciences de l’information géographique, cet ouvrage est l’occasion d’ouvrir une réflexion sur le rapport entre la fabrique cartographique contemporaine et ses enjeux politiques, inspirée à la fois de la cartographie critique et des sciences de l’information géographique, mais aussi des science & technology studies (STS) et de l’ethnographie des algorithmes. En rapprochant géographes et informaticiens, les sciences de l’information géographique ont offert un dialogue fertile permettant d’analyser plus finement le cycle de vie des données géographiques. Cependant, face au développement du big data et à l’implication croissante des GAFAM et autres leaders du numérique dans le contrôle des plateformes cartographiques contemporaines, analyser le cycle de vie des données géographiques c’est aujourd’hui se confronter aux boîtes noires algorithmiques dont elles sont issues. Celles-ci se caractérisent par une opacité croissante de leurs processus de collecte, d’agrégation, de traitement et de mise en circulation des données. Une double difficulté méthodologique émerge alors : il est d’une part difficile de disposer des compétences de plus en plus techniques pour être en mesure de comprendre ou même simplement d’interroger ces systèmes. L’opacité des boîtes noires peut en effet prendre des formes variées : fragmentation, individualisation, parcellisation, automatisation, standardisation… qui restent à révéler ; d’autre part le floutage des catégories d’acteurs et le mosaïquage des parties prenantes dans les processus de fabrique cartographique, renforcent la complexité de leurs analyses. Ainsi, il est sans doute beaucoup plus complexe de déconstruire les dispositifs cartographiques actuels où s’entremêlent des sph.res d’acteurs divers et où s’agrègent des technologies multiples, que les dispositifs d’antan où le pouvoir cartographique était détenu par quelques rares experts24. Les études de Brian J. Harley étaient centrées sur un décryptage de l’autorité des cartes et de leur caractère surplombant et dominant avec une vue classique du pouvoir sous forme d’une domination verticale. Or, aujourd’hui, le numérique relève d’un pouvoir réticulaire, lié à la coordination d’individus ou à la coordination d’organisations horizontales dont l’autorité est moins visible. Aussi, les questions d’appropriation sociale des outils cartographiques deviennent centrales. Pour compléter progressivement la lecture textuelle du produit en s’intéressant davantage au processus, de nouvelles approches sont à imaginer et à développer au contact des « insiders25 », c’est-à-dire des concepteurs de ces systèmes. En s’inspirant des études des sciences et techniques, il s’agit alors d’étudier les agencements sociotechniques à l’œuvre dans les dispositifs cartographiques d’aujourd’hui pour comprendre comment ils façonnent les rapports de pouvoir sur leurs différents terrains.

De plus, il est utile de distinguer les discours associés aux déploiements des systèmes d’information qui seront analysés, des données concrètement manipulées et des usages effectivement observés. Aussi, je rejoins pleinement les analyses ethnographiques des algorithmes qui tentent de décrypter les boîtes noires informationnelles, non par une unique analyse du code informatique, mais par la prise en compte des mondes sociaux dans lequel elles évoluent. En regardant du côté de la construction des algorithmes, ces travaux mettent en lumière les « travailleurs du clic26 » comme autant de petites mains invisibles de l’économie numérique. De plus, en observant la réception des algorithmes, les approches ethnographiques permettent de comprendre à la fois la façon dont les pratiques sont contraintes, et aussi la manière dont les usages s’adaptent à partir de ce que les utilisateurs s’imaginent des algorithmes : en fonction des promesses associ.es au fonctionnement de ces systèmes, des pratiques inédites peuvent aussi émerger27. Ces approches permettent d’inscrire les études algorithmiques dans des écosystèmes complets, qui visent « à déballer l’ensemble de l’assemblage sociotechnique des algorithmes28 » sans surestimer la pertinence de la technologie seule. Elles présentent donc l’intérêt de prolonger, par leur double entrée (de la construction et de la réception des algorithmes), deux éléments clés de la cartographie critique : l’intentionnalité et la performativité des cartes.

Ce cheminement théorique débouche sur une proposition programmatique : ancrer les approches critiques de l’information géographique dans le champ des critical data studies dont l’ouverture disciplinaire et la prise en compte des multiples facettes des infrastructures numériques permettent d’interroger l’intentionnalité et la performativité non seulement des cartes stricto sensu, mais de l’ensemble du dispositif sociotechnique qui leur est associé. En cherchant à décrypter les contextes de production, d’analyse, de diffusion et d’usages des données qui circulent entre les infrastructures numériques29, les critical data studies offrent un cadre d’analyse englobant qui donne une tout autre portée à ce qui n’était jusque-là qu’un débat assez marginal à l’intérieur de la géographie. Conscient que ces propositions n’offrent à la géographie et aux sciences de l’information géographique, aucune perspective de légitimation exclusive, elles n’en font pas moins des sciences du territoire, des partenaires incontournables des critical data studies. Ce faisant, elles en éclairent les finalités et les enjeux, incitent à l’innovation, soulignent l’importance de la dimension spatiale et laissent entièrement ouverte la voie du débat.

Les grands espaces amazoniens comme terrain privilégié

L’étude des blancs des cartes à l’ère du géoweb n’est pas ici une fin en soi, mais un moyen d’aborder la question de la géographie numérique, à travers les méthodes de description de l’espace qu’elle utilise aujourd’hui. Plus globalement, il s’agit d’interroger les processus de mise en cartes comme des processus de mise en ordre du Monde en vue d’une action, car la carte est toujours une action en puissance30. Je ne cherche cependant pas à étudier tous les types de boîtes noires cartographiques. Plutôt qu’un panorama qui les survolerait, je propose de rentrer dans la fine mécanique de trois d’entre elles. L’approche se fonde alors sur une pratique de terrain, attentive aux détails et méfiante à l’égard des critiques prémâchées. Les enjeux informationnels sont aujourd’hui étudiés bien souvent au cœur des métropoles, là où les capteurs se densifient et où les projets de smart city se développent. En prenant le contrepied de ces terrains surpâturés31, je propose d’explorer mes questionnements dans les grands espaces amazoniens en particulier en Guyane, dénominateur commun de mes analyses.

Peu travaillés jusque-là sous l’angle des enjeux informationnels, je fais le postulat du potentiel heuristique de ces grands espaces pour explorer les boîtes noires algorithmiques sous l’angle des blancs des cartes qu’elles génèrent, dans un contexte à la fois postcolonial et de post-souveraineté cartographique. Aux marginalités politique, sociale, culturelle et économique des grands espaces32, s’ajoute également une marginalité Informationnelle dont j’émets la double hypothèse qu’elle se caractérise d’une part, par des modes de production et de circulation de l’information spécifiques à ces territoires et d’autre part, par un caractère performatif sans doute plus affirmé qu’ailleurs, car l’information y est un élément clé de régulation environnementale.

Caractérisés par la présence de groupes autochtones33, les grands espaces sont également des espaces de confrontation cartographique. Bien que faible en densité de population, les territoires indigènes — parfois reconnus et intègrés dans des aires protégées, parfois totalement informels — occupent une superficie importante : 14 % au Brésil, par exemple. Les processus d’accaparement des territoires autochtones pendant la période coloniale (ou après) ont fait l’objet de nombreux écrits, soulignant notamment le rôle de la cartographie dans les stratégies de conquête34. Comme je l’ai déjà signalé, le blanchiment des cartes a rendu disponibles des espaces pourtant largement territorialisés, tout en imposant un mode de gouvernance étranger aux pratiques déjà en vigueur. Les grands absents de ces représentations cartographiques ont depuis repris le contrôle des outils35. Les cartes ont ainsi contribué efficacement à la défense de droits fonciers ou territoriaux de collectifs amérindiens36, par exemple, face aux États, autorités locales ou entreprises. Le comblement des blancs des cartes passe donc aussi, sur ces territoires spécifiques, par des combats de cartes et de contre-cartes.

Voyage cartographique dans les blancs des cartes guyanaises

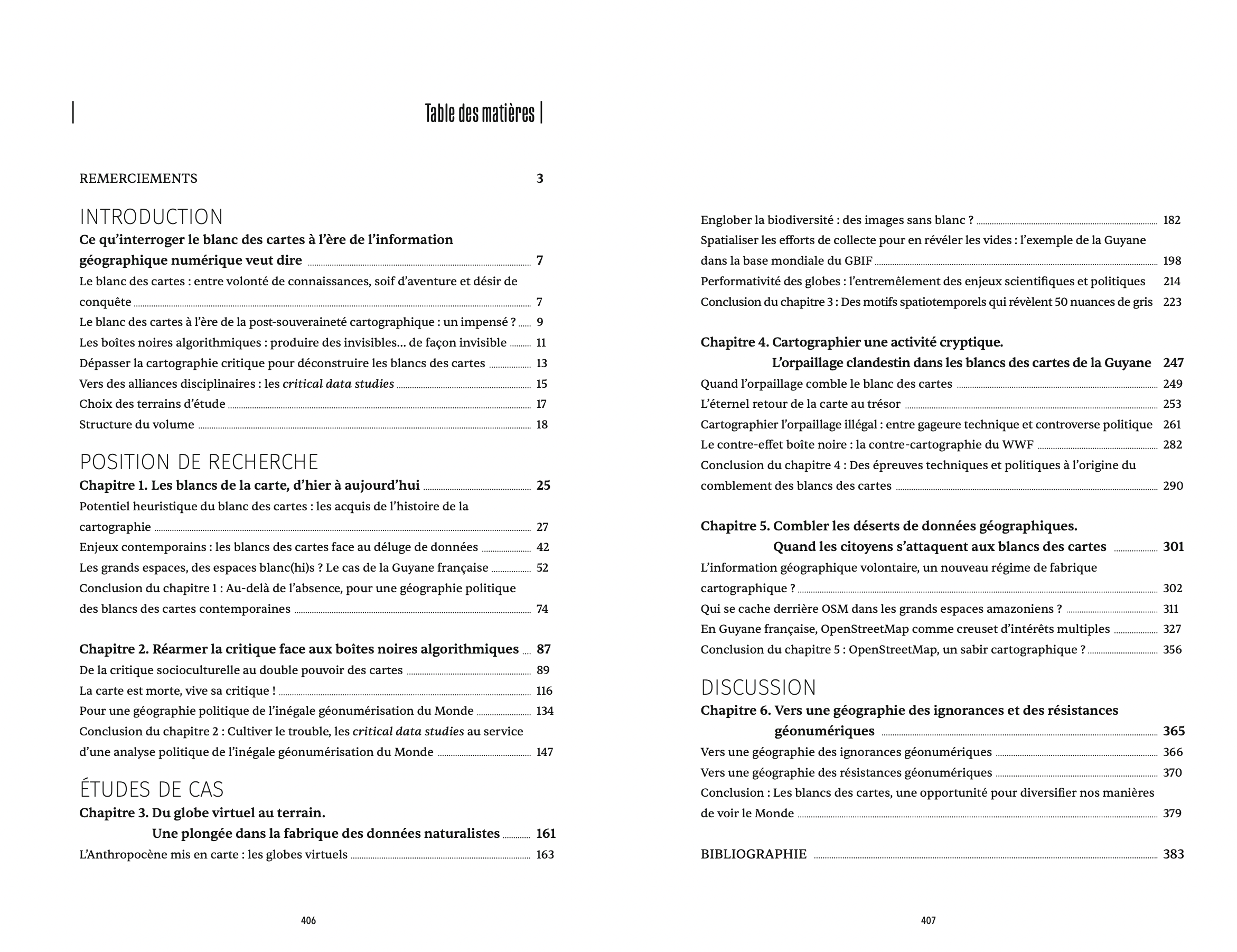

Trois parties, six chapitres et un cahier central structurent le voyage cartographique proposé ici dans les blancs des cartes guyanaises. La première partie intitulée « Position de recherche » correspond à la présentation de l’état de l’art qui conduit à proposer d’explorer les questions de post-souveraineté cartographique par l’analyse des blancs des cartes issues des boîtes noires algorithmiques (chap. 1) puis à expliciter l’appareillage théorique et méthodologique qui sera mobilisé ensuite (chap. 2). La deuxième partie expose l’analyse des trois dispositifs sociotechniques différents qui produisent des métrologies spatialisées de portée régionale, nationale ou internationale. Ces cas d’étude permettent d’explorer des systèmes issus des sphères scientifique (chap. 3), institutionnelle (chap. 4) et citoyenne (chap. 5). L’Amazonie et plus particulièrement la Guyane en constitue le fil directeur. Pour finir, je m’appuierai sur ces études empiriques pour en proposer une réflexion transversale sur les deux principales modalités de résistances au comblement des blancs des cartes observées sur ces terrains : la contre-cartographie et la fugue cartographique (chap. 6).

Le premier chapitre revient sur la position de recherche brièvement introduite ici. À partir d’un rapide rappel historique, illustré par plusieurs exemples spécifiques à l’Amazonie et au Bouclier des Guyanes, je souligne le potentiel heuristique des blancs des cartes et montre son actualité. En dressant un état des lieux de l’évolution des modes de production, de diffusion et d’usage de l’information géographique, je précise également les enjeux d’une réflexion axée sur le contexte actuel de post-souveraineté cartographique et d’une analyse critique des boîtes noires algorithmiques. L’intérêt des « grands espaces » et plus particulièrement de la Guyane française est détaillé et permet d’envisager d’autres fils conducteurs entre les chapitres suivants. Le deuxième chapitre a pour objectif d’expliciter la teneur de mon approche en précisant les ancrages théoriques et le bricolage disciplinaire qui me servent de fondement ainsi que les propositions méthodologiques qui en résultent. J’y place les enquêtes multi-situées au cœur de la démarche et y expose l’intérêt d’une alliance entre sciences de l’information géographique et cartographie critique d’un côté et science & technology studies et ethnographie des algorithmes de l’autre.

Les trois chapitres suivants sont consacrés aux études de cas. L’analyse de l’évolution des modes de production, de contrôle et de diffusion de l’information géographique issue de différents dispositifs sociotechniques permet de suivre, à plusieurs échelles et à partir d’acteurs aux positionnements variés, l’évolution des jeux de régulation/dérégulation informationnelle en cours et leurs effets sur le contrôle des représentations de l’espace. Partant du constat que les discours et imaginaires associés aux boîtes noires cartographiques reposent aujourd’hui sur des promesses multiples, évolutives et souvent ambivalentes, je m’intéresse à leurs modalités de mises en œuvre et aux reconfigurations techniques, juridiques et organisationnelles qui peuvent agir comme facteur de différenciation voire de distinction des territoires. C’est donc le caractère performatif de ces dispositifs que j’étudie, en plus de l’analyse de leur fabrique. Au-delà du partage d’un même terrain (la Guyane française), les cas d’études ont aussi en commun le prisme méthodologique par lequel ils sont abordés. Ancrés dans l’empirie, les trois chapitres rendent compte d’approches mixtes qui associent exploration quantitative et qualitative du code et des données, entretiens avec les commanditaires, les développeurs ou les usagers des systèmes étudiés et observations in situ des pratiques. Le chapitre 3 propose une analyse des bases de données naturalistes tant à l’échelle mondiale pour étudier les images globales de l’environnement qu’à l’échelle de la Guyane française pour approfondir les enjeux informationnels de ce hotspot de la biodiversité. Ces travaux ont été initiés dans le cadre de l’Atlas critique de la Guyane37. Des analyses bien plus approfondies permettent ici de remonter dans la généalogie des données : de la carte au terrain, des grands zonages continus à la collecte ponctuelle des données, de l’aval à l’amont des boîtes noires algorithmiques. Le chapitre 4 s’alimente d’un travail spécifique mené récemment à l’occasion d’une participation au projet de recherche GUYINT38. Par un décryptage de l’observatoire des activités minières de Guyane, une analyse géographique et sociotechnique d’un dispositif institutionnel local de suivi de l’orpaillage illégal est proposée. Activité cryptique que les méthodes conventionnelles de cartographie ou de télédétection n’appréhendent que de façon très partielle, cette étude de cas permet de révéler les appréhensions divergentes, au sein même de l’État, des enjeux d’un tel phénomène, de sa mesure et de sa spatialisation. Enfin, le chapitre 5 propose ensuite un décryptage du projet libre, collaboratif et planétaire OpenStreetMap. Lui aussi est étudié dans son écosystème global dans un premier temps, puis dans sa mise en application en Guyane française. Est mobilisé ici un matériel de recherche accumulé au long cours — via notamment les projets ECCE CARTO39 puis VGISAT40 —, et encore inexploité. Le hiatus entre un discours très volontariste sur l’ancrage local sur le terrain des contributeurs et les logiques de production des données à distance permet de démythifier, en partie, l’effet boîte noire de ce système collaboratif. Le rôle de la télédétection y est aussi analysé : le fantasme de l’exactitude de la carte se transforme en présomption d’objectivité des images satellites. D’autres formes de blancs y apparaissent pourtant.

Pour finir, je propose, par une lecture transversale de ces études de cas, de montrer comment la cartographie, en rabattant la saisie d’un phénomène à une métrique et sa spatialisation, peut susciter la contestation d’acteurs protestataires qui cherchent à détourner les boîtes noires algorithmiques, à se soustraire à ces mises en cartes ou à revendiquer leurs propres cartes. En discutant tant des stratégies de contre-cartographie qui tentent de renverser le pouvoir des cartes pour rendre visible autrement d’autres réalités territoriales que des logiques d’évitement, d’invisibilisation assumée et de fuite algorithmique et de blanchiment des cartes, le dernier chapitre permet de souligner que les blancs des cartes n’ont pas toujours vocation à être comblés.

L’ensemble est complété par un cahier central (p. 224 et suivantes) constitué d’un recueil de visuels volontairement désordonnés pour montrer la diversité des blancs des cartes. Cette pause, au milieu de l’argumentaire scientifique, s’apparente à une collection de blancs des cartes. Face au déluge de couleurs qui saturent bien souvent l’espace visuel, la répétition de ce motif tente de rendre saillant ce qu’on ne voit plus.

Les développements de ces six chapitres et du cahier central participent à la fois d’un bilan doublement inédit (par la mobilisation de matériels de recherche non exploités et par la mise en perspective de ces différents projets) et d’un programme qu’il faudra nécessairement prolonger. Je m’appuie sur de nombreuses expériences réalisées tout au long de mon itinéraire de chercheur que les acronymes indigestes des projets que j’ai coordonnés ou auxquels j’ai participés sont déjà venus scander. Mais ce parcours a également été rythmé par des activités d’animation et d’enseignements ainsi que par des mobilités de courte ou moyenne durée, en accueil dans des centres de recherche étrangers ou immergé sur le terrain. Ce travail est ainsi redevable des échanges et relations multiples qui se sont tissés tout au long de ces quinze années de recherche.

Introduction et ensemble des notes disponibles sur le site de l'éditeur : CNRS Éditions.

Présentation de l'ouvrage lors du cycle de conférences sur Mercator, organisé par les Bibliothèques de Bordeaux : De Mercator à Google Maps : comment combler le blanc des cartes ?

Présentation de l'ouvrage lors d'une conférence à l'Alliance Française de Toliara (Madagascar) : Les blancs des cartes d'hier à aujourd'hui.

Blancs des cartes & boîtes noires algorithmiques est disponible à compter du 25 mai !

Entretien avec Victor Zammit lors de la matinale de Radio Peyi (Guyane)

Entretien vidéo avec les libraires de Mollat (Bordeaux).

Présentation en portugais du livre dans les comptes-rendus de lecture de la revue franco-brésilienne Confins.

Longue interview par Anthony Guyon pour le quotidien des livres et des idées Nonfiction.

Tribune De l'inégale géonumérisation du Monde dans le média en ligne AOC.

Matthieu Noucher est l'invité de Matthieu Garrigou-Lagrande dans Géographie à la Carte sur France Culture.

Henri Desbois propose une récension du livre dans Les Annales de Géographie numéro 754.

Matthieu Noucher est l'invité de Sylvain Bourmeau dans La suite dans les idées sur France Culture.

Matthieu Noucher est invité à présenter son livre lors du séminaire « Frontières, circulations, interculturalités et interactions Hommes-Milieux » organisé par les laboratoires LEEISA et MINEA de l'Université de Guyane.